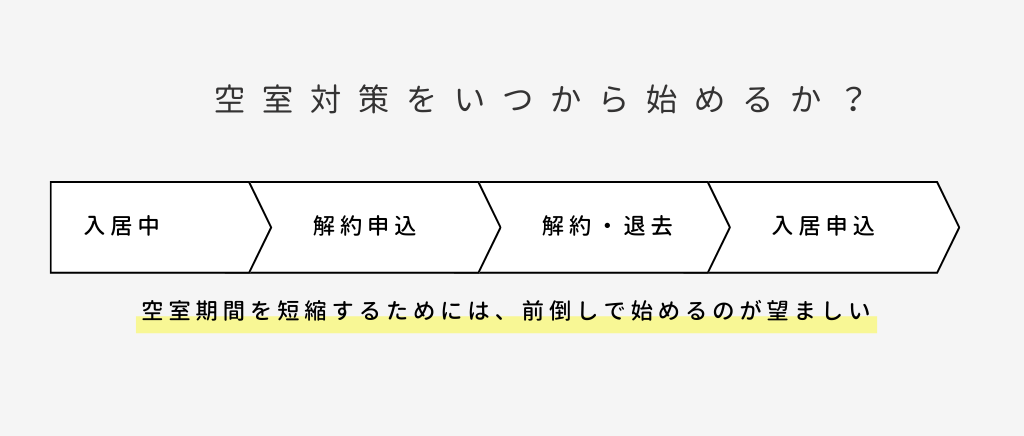

内見数UP、早期申し込みを実現する!営業力UPのための空室対策

- 賃貸経営

「空室対策でリフォームをしたけれど、内見が少ない」

「早期申し込みにつなげるために、告知やプロモーションに力を入れたい」

こうした賃貸不動産の空室対策に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

本記事では、空室対策の中でも「募集」に焦点を当て、内見数を増やし、早期申し込みにつなげるための具体的な対策をまとめています。この記事のポイントを押さえることで、効果的な空室対策が進められるようになります。

≪空室対策における「営業力」とは≫

空室対策における「営業力」とは、物件を多くの人に知ってもらい、魅力を伝えて、最終的に申し込みにつなげる力のことです。

物件に設備投資し内装・設備をリニューアルしても、肝心の空室情報が検討者に効果的に伝わらなければ、内見や申し込みにはつながりません。情報が的確に検討者に届き、彼らのニーズに応える形で伝わることが大切です。

特に、入居者の購買行動や価値観は時代とともに変化しています。営業力を磨くためには、最新の入居者ニーズを反映させた対策が必要です。

≪営業力UPを実現する空室対策の基本≫

ここでは営業力が十分に発揮できているかどうかを判断するポイントを2つ紹介します。

まずは、これらのポイントに沿って現状の募集状況を確認し、不足している部分は強化・最適化を図る対策を講じましょう。

1.幅広く、最適な募集チャネルを選択できているか

最適な入居者を効率よく見つけるためには、幅広いチャネルを活用して空室情報を発信することが重要です。また、単に空室情報を発信するだけでなく、ターゲットとなる入居者層に適した媒体を選び、効果的にアプローチする必要があります。

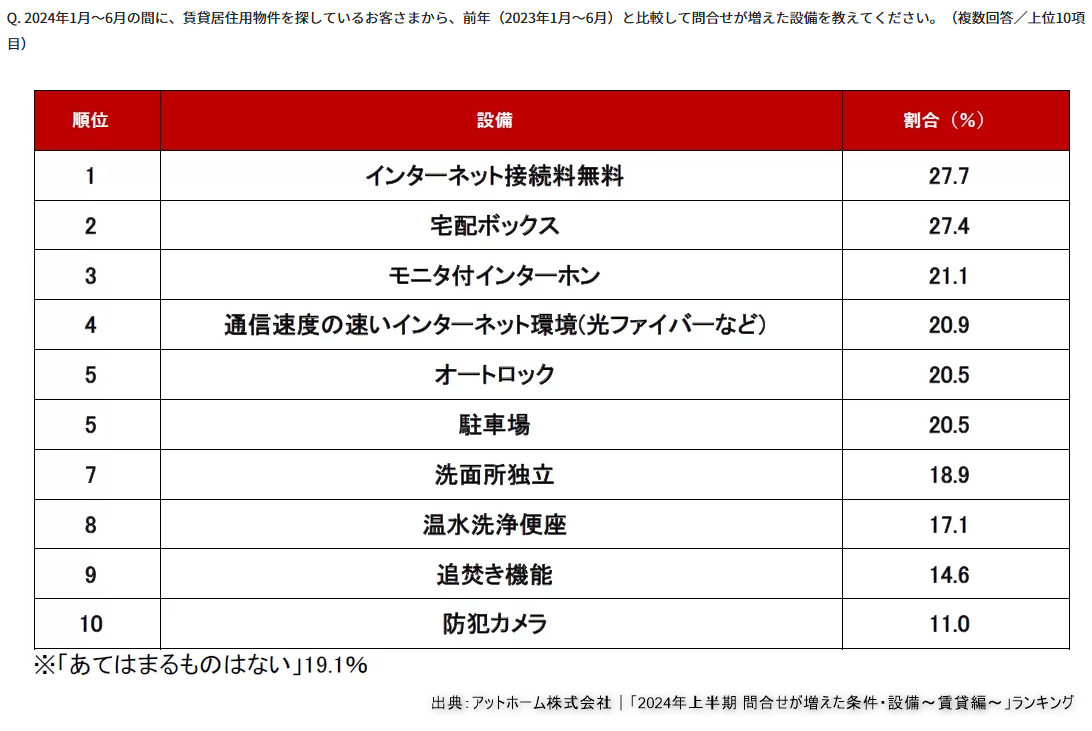

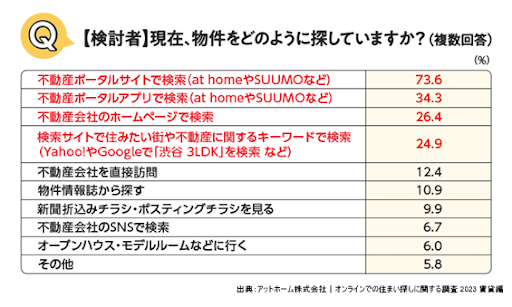

アットホームの「オンラインでの住まい探しに関する調査 2023 賃貸編」によると、賃貸のお部屋探しをする人の70%以上が不動産ポータルサイトを利用しているという結果が出ています。

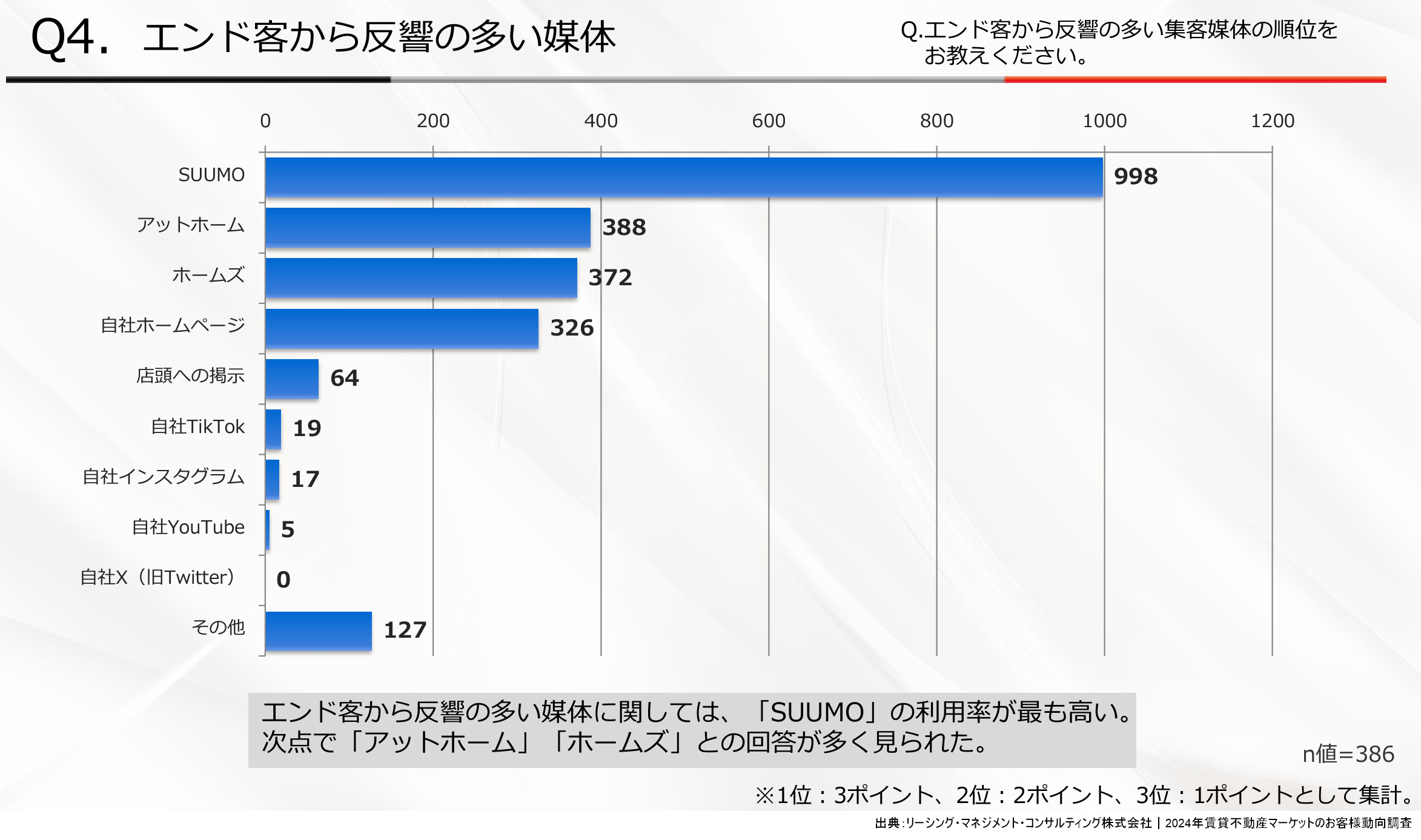

合わせて、リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社による「2024年賃貸不動産マーケットのお客様動向調査」では、不動産仲介会社への反響の多い媒体としてSUUMO、アットホーム、ホームズの3つの不動産ポータルサイトが上位に挙げられています。以上のことからも、これらのポータルサイトは、募集対策を行う上で必須のプラットフォームと言えるでしょう。

インターネットを活用して広く募集情報を届けることはもちろん、最低限、これら主要なポータルサイトへの掲載は欠かせません。これにより、多くの検討者に募集情報を届け、効果的な空室対策を講じることができます。

2.情報が正確、且つ過不足なく伝えられているか

物件を効果的にアピールし、内見や問い合わせにつなげるためには、その魅力を正確に、かつ十分に伝えることが大切です。

基本情報である住所、広さ、間取り、設備、賃貸条件など、入居希望者が判断するために必要な情報がしっかりと掲載されているかを確認しましょう。ただし、テキストだけではその魅力を十分に伝えるのは難しいため、写真や動画、アイコンなどの視覚的な要素を積極的に使うことが重要です。

こうした視覚情報を活用することで、物件の雰囲気がよりリアルに伝わり、入居希望者がイメージしやすくなります。

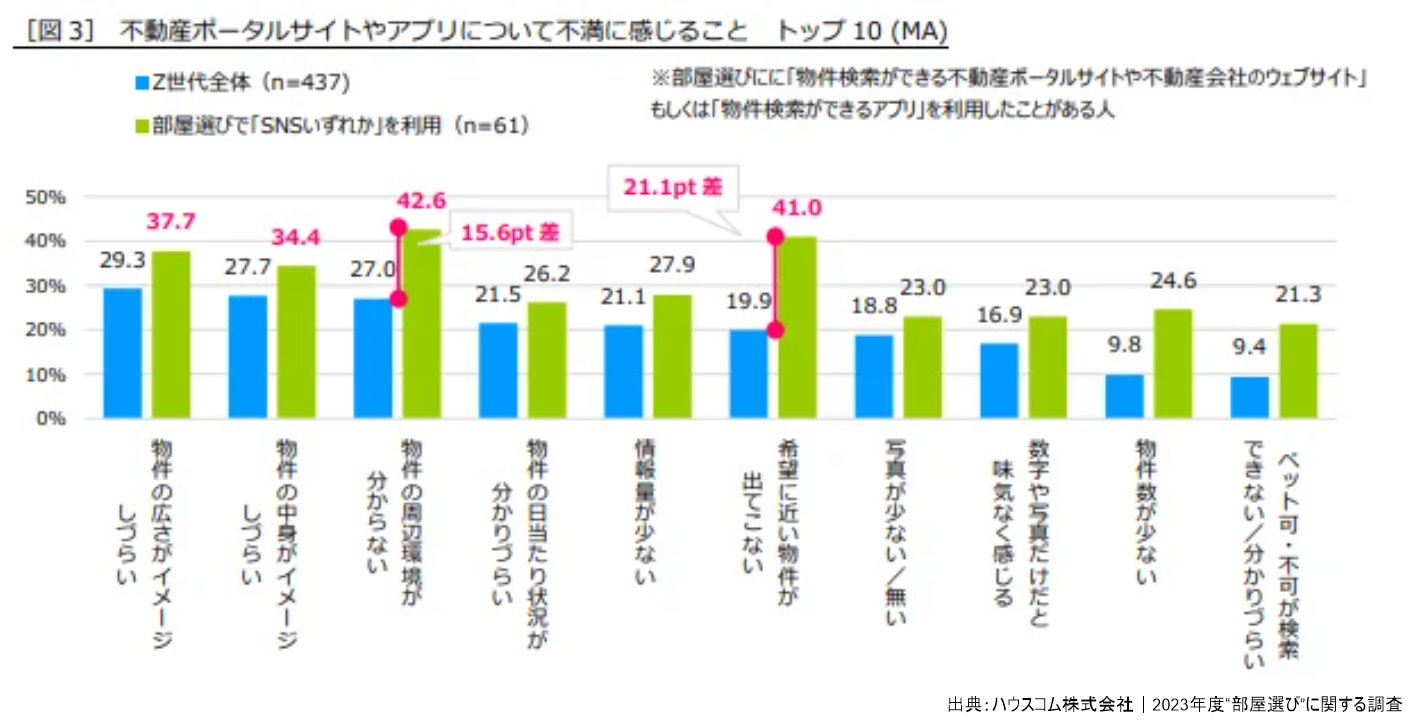

ちなみに、ハウスコム株式会社の『2023年度“部屋選び”に関する調査』によれば、不動産ポータルサイトやアプリの利用者が感じる主な不満点として、「物件の広さがイメージしづらい」(29.3%)、「物件の中身がイメージしづらい」(27.7%)、「物件の周辺環境がわからない」(27.0%)が上位に挙げられています。

この結果からも、入居後の生活をイメージするための情報提供には、まだまだ対策の余地があることが分かります。

視覚情報を活用した募集対策

こうした消費者の不満を解消し、物件をより魅力的にアピールするためにも、視覚情報の活用は重要です。

<視覚情報の活用例>

①モデルルーム写真や間取り図の活用

家具を配置したモデルルームの写真を掲載することで、入居者が実際の住まいをイメージしやすくなります。また、家具の配置を含めた間取り図があれば、部屋の広さやレイアウトをより具体的に伝えることができます。

②内見動画やパノラマ画像の活用

静止画だけでなく、動画や360度パノラマ画像を活用することで、お部屋の全体像をよりリアルに伝えることができます。

③周辺環境マップの作成

周辺の地図を作成し、交通アクセスや近くの生活施設(スーパー、学校、公園など)の情報をわかりやすく伝えることで、入居後の生活スタイルを具体的にイメージしやすくなります。

3.ターゲット層に合わせた情報発信

発信・プロモーションの内容がターゲットとなる入居者層にマッチしているかも重要なポイントです。単身者、DINKS層(共働き子なし世帯)、ファミリー層など、それぞれのニーズに応じた情報を提供する必要があります。

単身者・DINKS層向け

24時間営業のスーパーや、夜遅くまで営業している飲食店、総菜屋、ドラッグストアなど、仕事や遊びで忙しいライフスタイルを支える周辺施設のアピールが効果的です。

ファミリー層向け

スーパーやドラッグストアの豊富さに加えて、学校、保育園、塾、公園、病院といった子育てに役立つ施設のアピールが効果的です。安全な環境や治安の良さも、ファミリー層にとって大きな魅力となります。

ターゲット層に合った情報を提供することで、物件の魅力がより効果的に伝わり、内見やお問い合わせの増加が期待できます。

≪不動産仲介会社を見方につける+αの「営業力」の磨き方≫

オンライン内見や電子契約の普及が進む中でも、賃貸のお部屋探しにおいては、依然として不動産会社のサポートが欠かせません。空室対策として営業力を強化するためには、不動産会社が物件をスムーズに紹介できる環境を整えることが重要です。

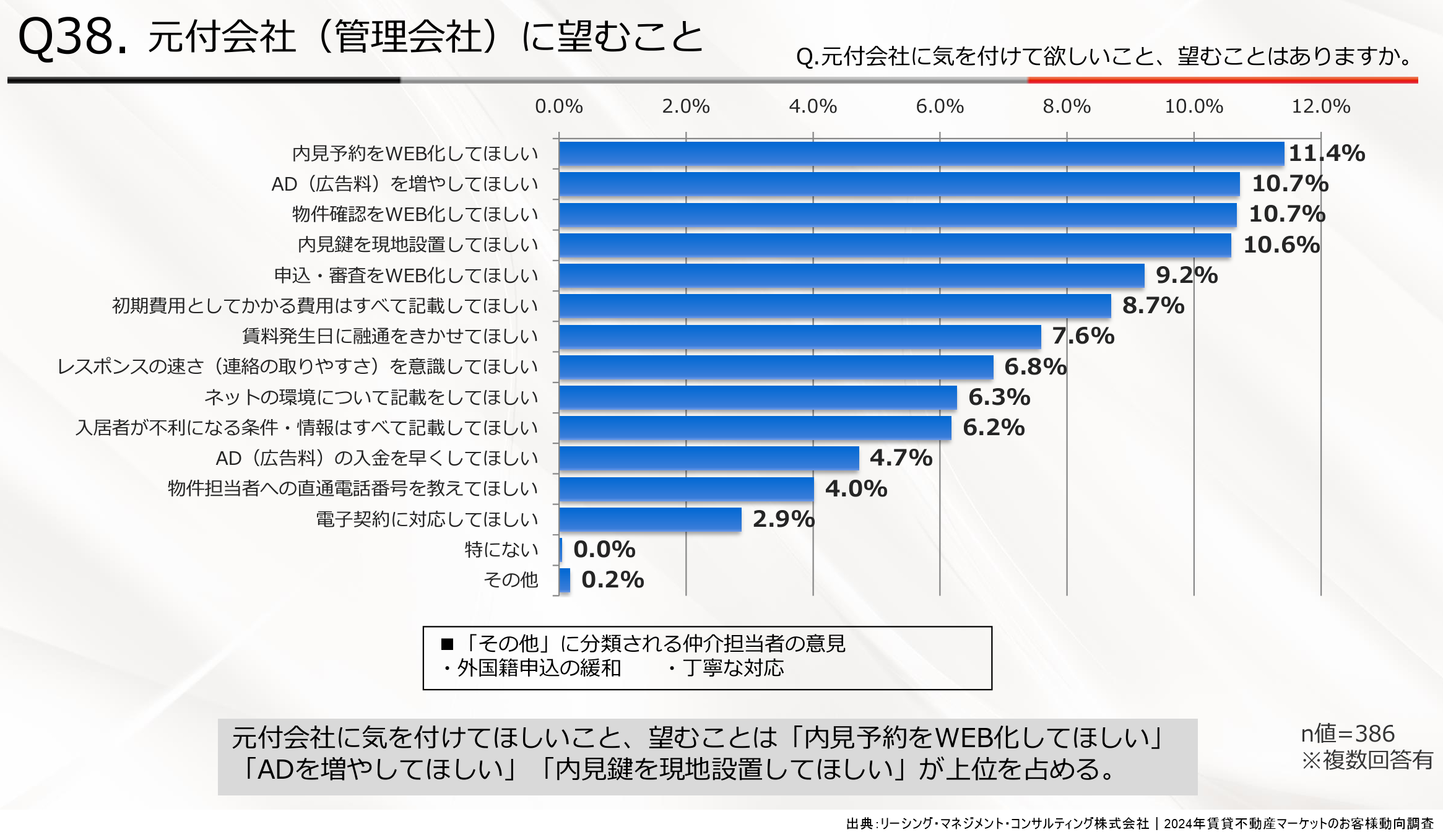

リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社の「2024年賃貸不動産マーケットのお客様動向調査」では、『仲介会社が管理会社に求めるポイント』がまとめられており、不動産会社との良好な関係構築に役立つたくさんのヒントを読み取ることができます。

以下では、その具体的な方法をいくつか紹介します。

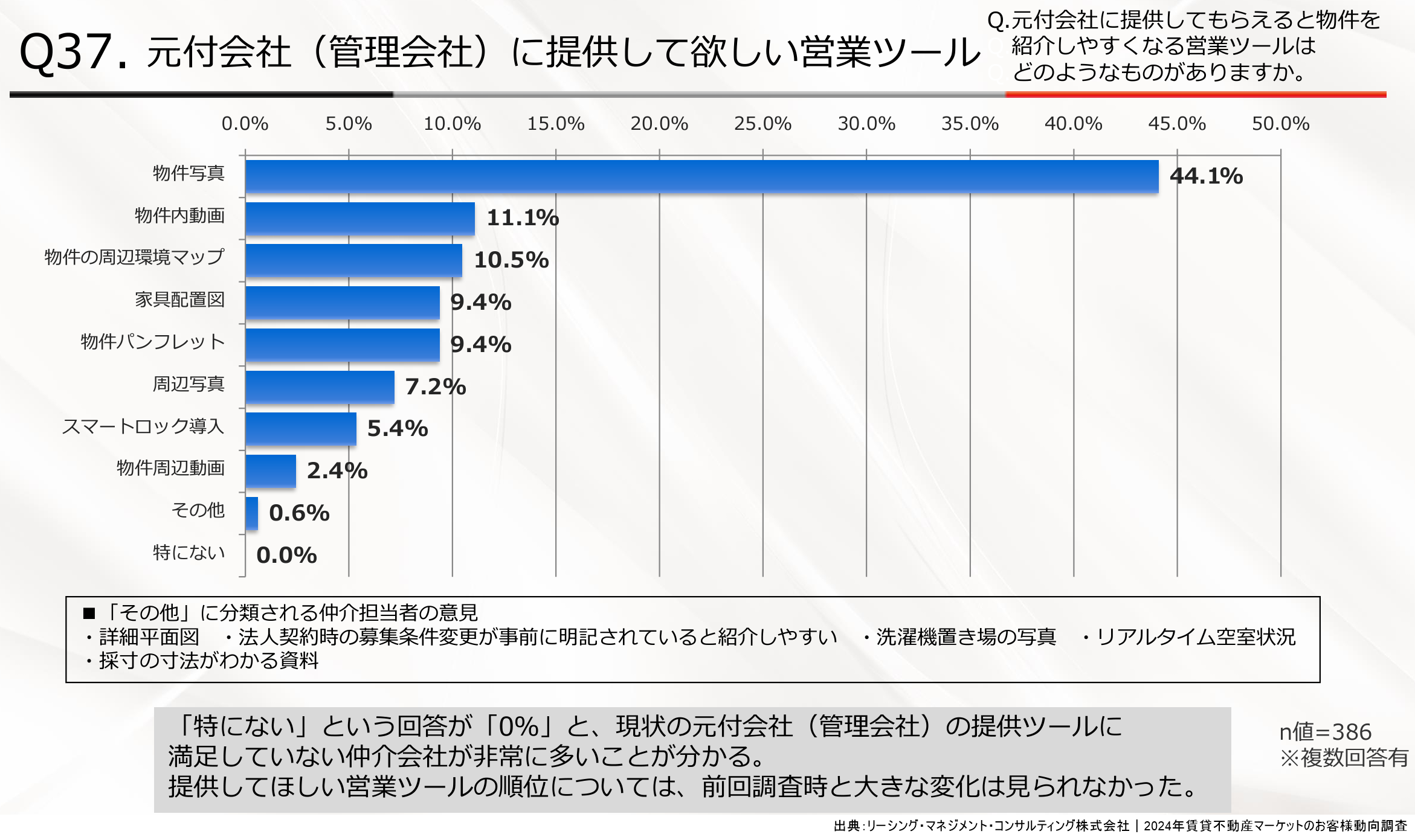

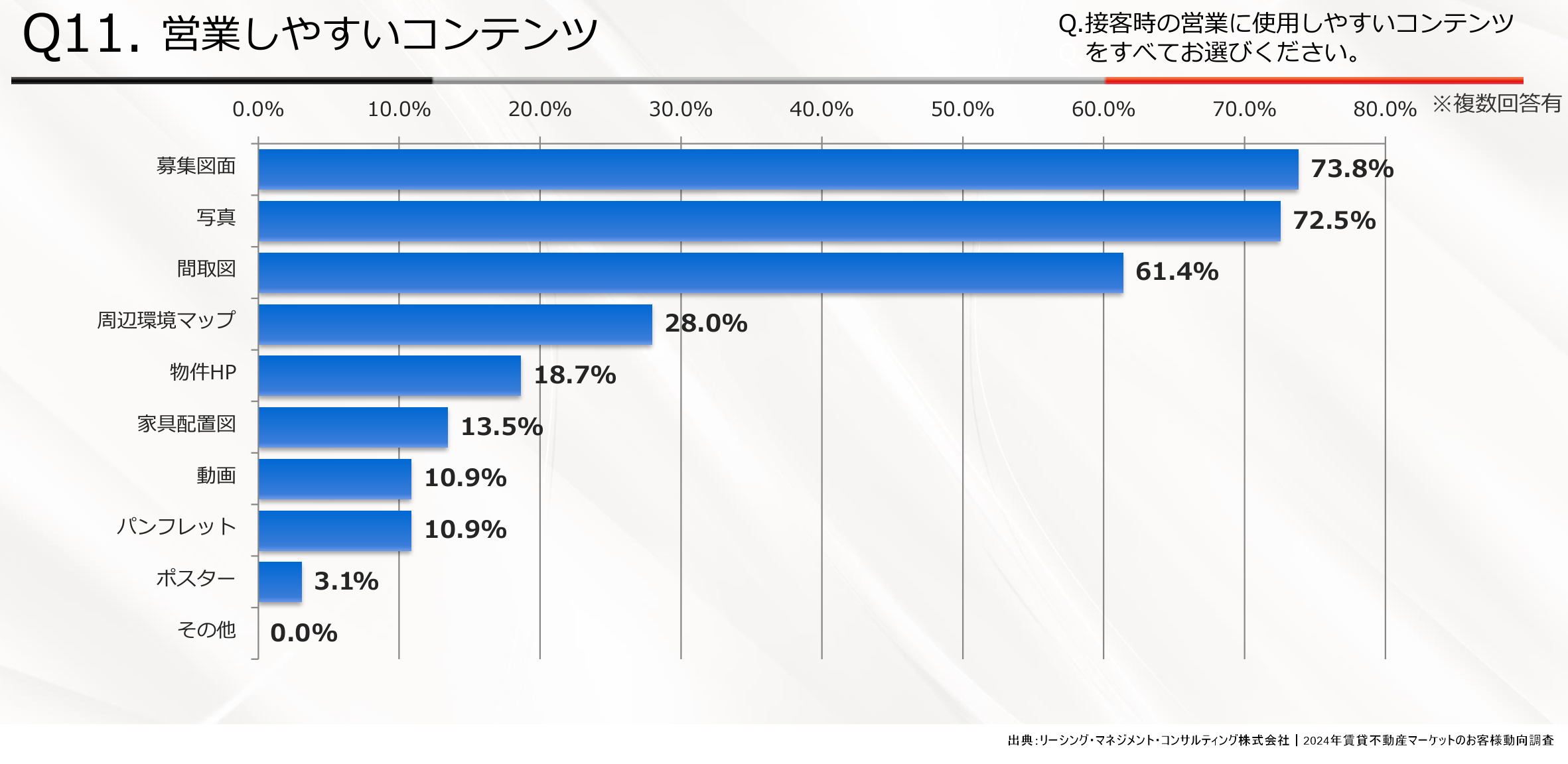

●営業に活用できる素材・ツールを積極的に提供

不動産仲介会社の営業担当者は、毎日多くの物件を案内・紹介しています。そのため、1つの物件の調査・提案準備に、十分な時間をかける余裕がありません。そこで、物件を優先的かつ効果的に紹介してもらうためには、営業ツールや資料をオーナー・管理会社側から提供するという対策が有効になります。

たとえば、物件の写真や動画、周辺マップなど、用意にひと手間掛かるような資料をあらかじめ提供しておけば、物件の魅力もスムーズに伝わり、仲介担当者がすぐに物件を紹介できる環境を整えることになります。

結果として、紹介頻度の向上が期待でき、効率的な空室対策となります

●入居者に不利な情報の事前開示

仲介会社が嫌うのは、契約直前で入居者に不利な情報が判明し、それまでの手間や苦労がムダになることです。設備の利用制限や初期費用、特殊な契約条件など、入居者にデメリットと感じる情報・条件がある場合には、はじめにしっかりと伝えておくという対策が大切です。

これにより、無駄なトラブルを防ぎ、不動産会社との信頼関係を強化できます。物件情報や取引の透明性を保つことは、営業担当者にとっても、お客様への紹介のしやすさに繋がります。

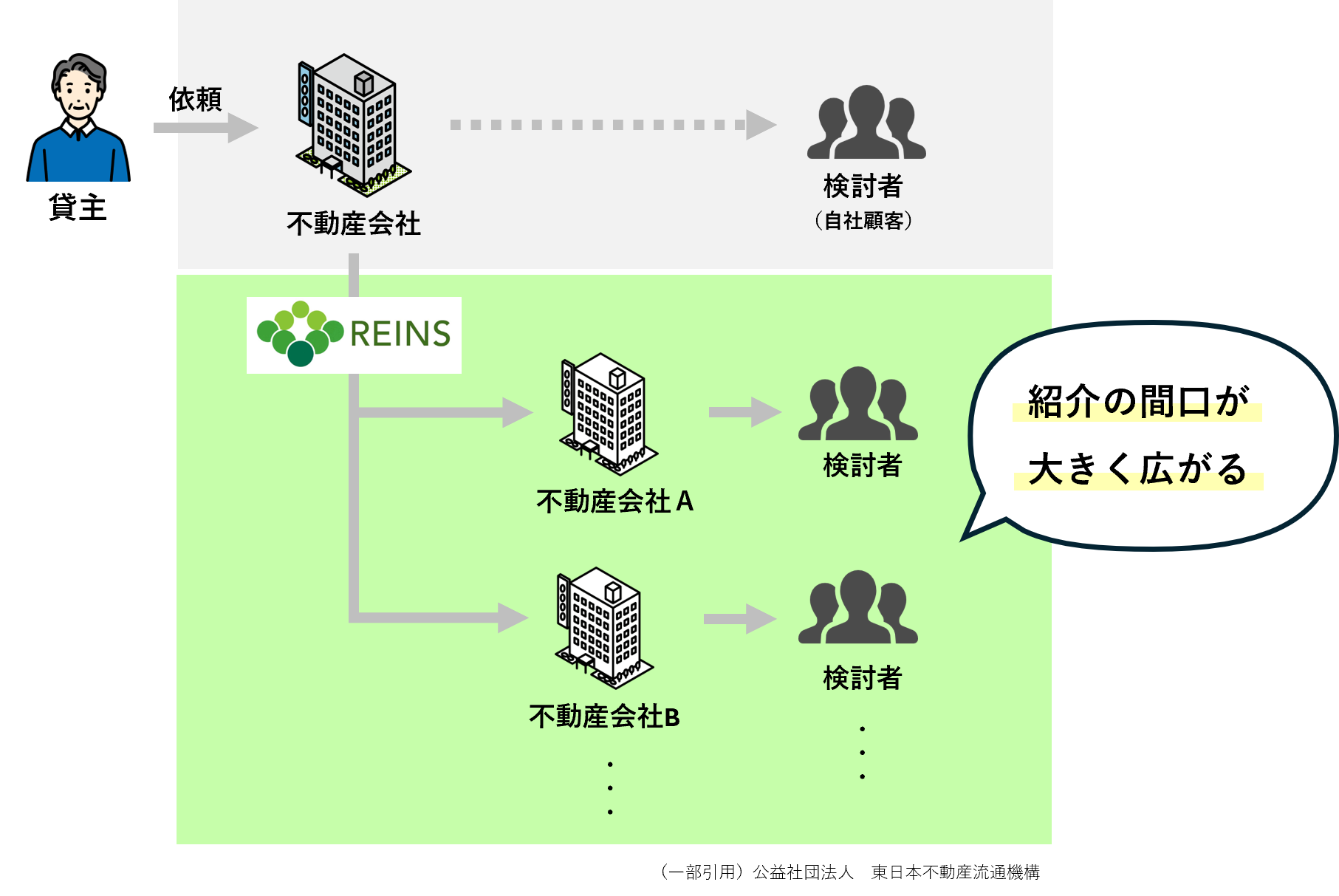

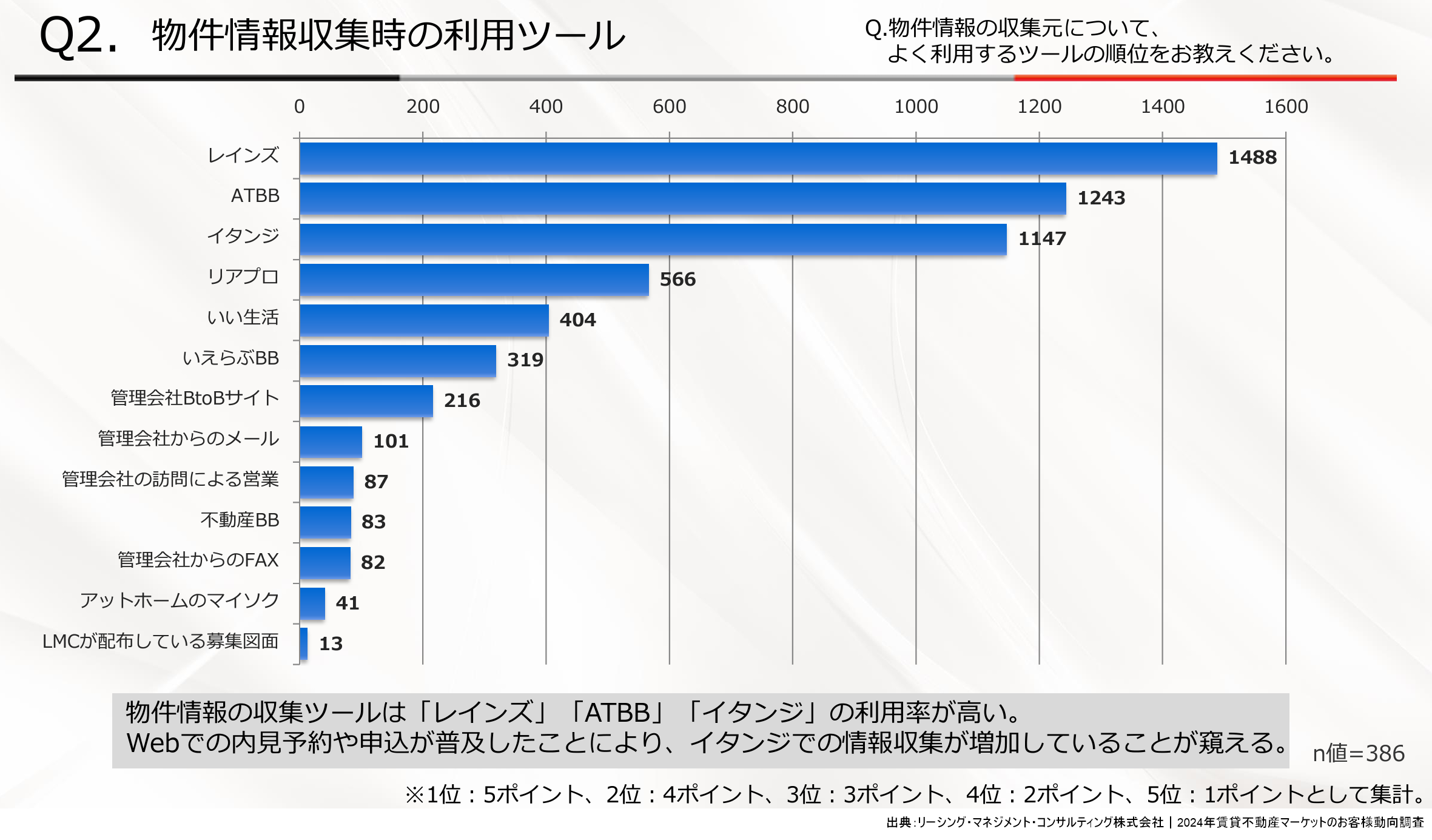

●レインズやatbbなどの物件情報共有システムには必ず登録

多くの不動産仲介会社は、募集情報を得るためにレインズやatbbといった情報共有システムを利用しています。これらのシステムに空室情報を登録することで、より多くの不動産会社に募集情報が共有され、紹介のチャンスが広がります。

ただし、これらのシステムの利用には不動産会社の協力が必要です。管理や仲介を依頼している会社が、正しく情報を登録しているか、しっかりと確認することが重要な対策です。

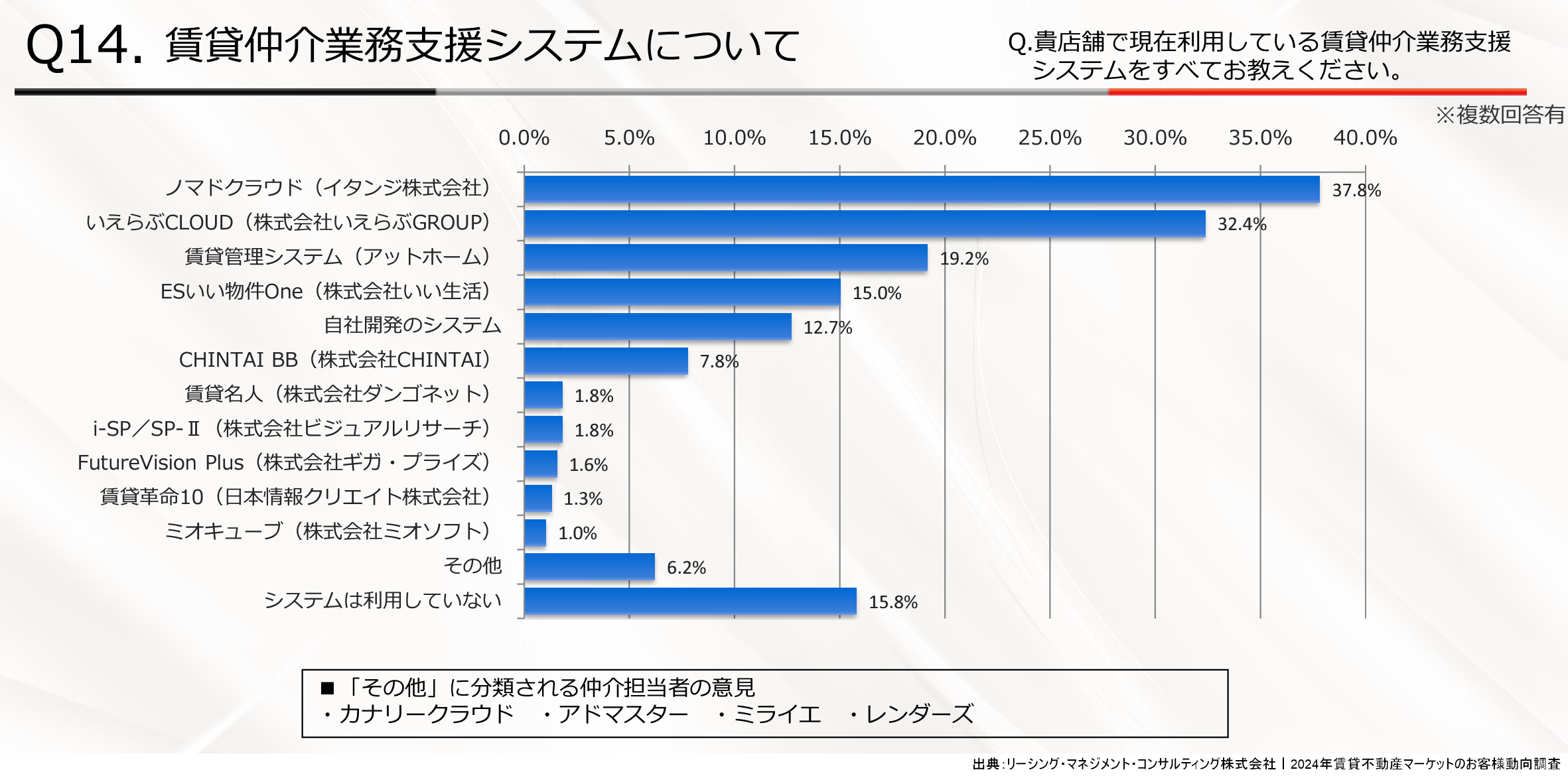

●業務支援システムへの連携を図る

不動産仲介会社の多くは、物件管理や顧客対応を業務支援システムを通じて行っています。空室情報をこれらのシステムに連携させることで、空室情報が目に留まりやすくなり、営業ツールや資料の共有もスムーズに行えるようになります。

仲介・管理を依頼している不動産会社に、事前に連携可能かどうかを確認し、積極的に活用してもらえるよう協力を依頼することが重要です。こうした連携が、物件の露出を高めると共に、営業担当者の仕事のサポートとなり、より多くの紹介につなげる空室対策になります。

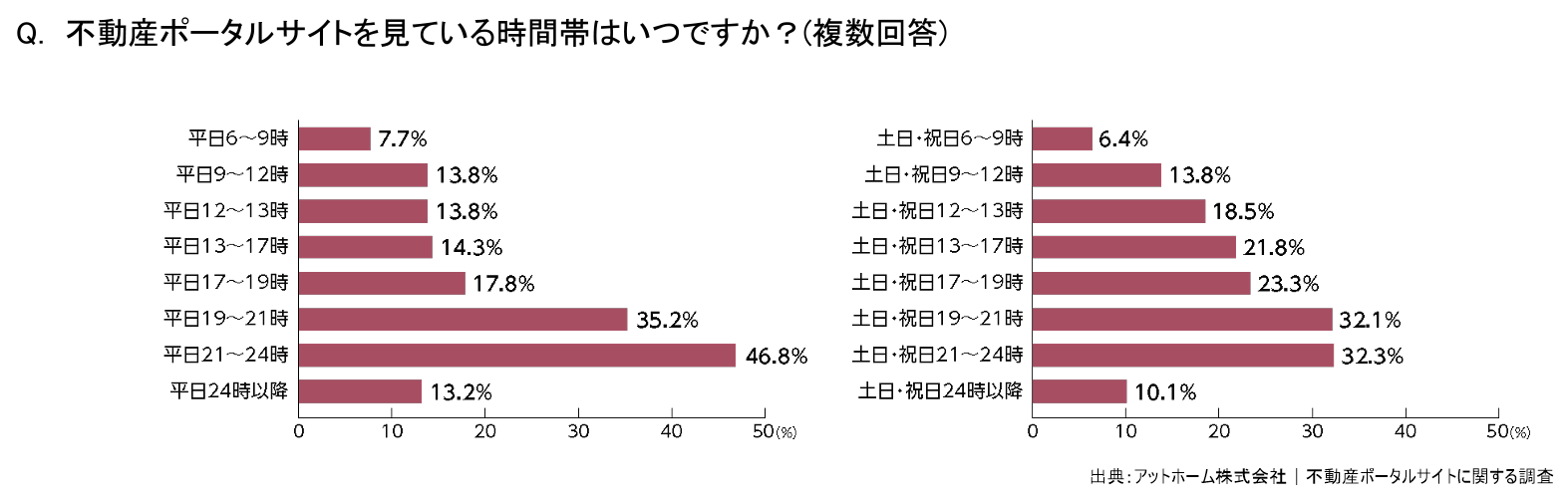

●内見や空室確認・申し込みのWEB対応化

テクノロジーの進化に伴い、空室確認や内見申し込み、審査手続きのデジタル化(DX化)が急速に進んでいます。特に、入居希望者からの問い合わせは夜間に発生することも多く、これらに迅速に対応できる24時間リアルタイムのWEB対応が、今や必須となりつつあります。

WEB対応化の導入により、不動産仲介会社は時間や場所に関係なく物件の確認や内見の予約ができるようになり、利便性が大幅に向上します。また、問い合わせ対応の自動化やオンラインでの内見手続きの効率化によって、よりスムーズに内見から契約までの流れを作り出すことが可能になります。

WEB対応は競争力のある空室対策として積極的に取り入れるべき施策です。

株式会社市萬

中小企業診断士 宅地建物取引士 2級ファイナンシャルプランニング技能士

山村 諭史