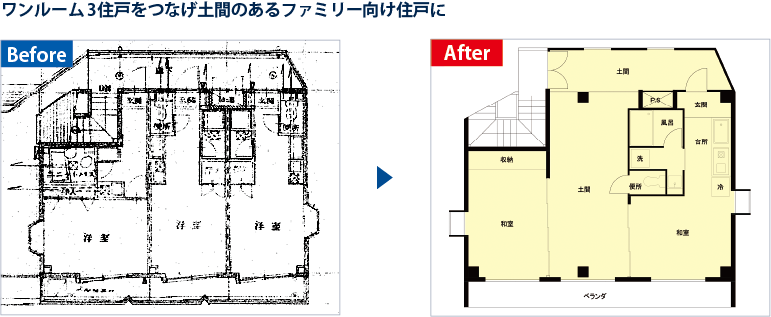

空室対策にリノベーションを活用する方法とは?進め方や成功事例を解説

「空室対策でリノベーションを検討したい」

「リノベーションをしたいが、何から始めればよいかわからない」

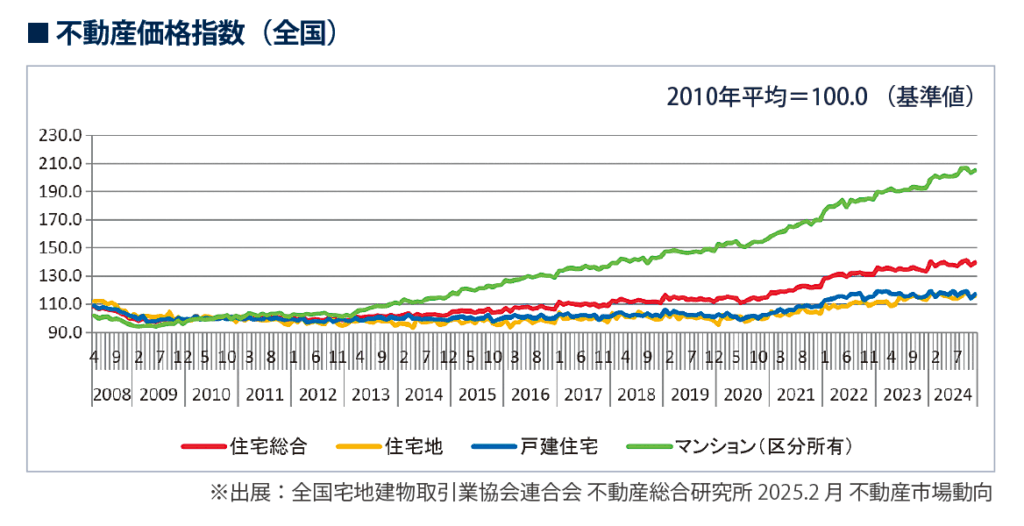

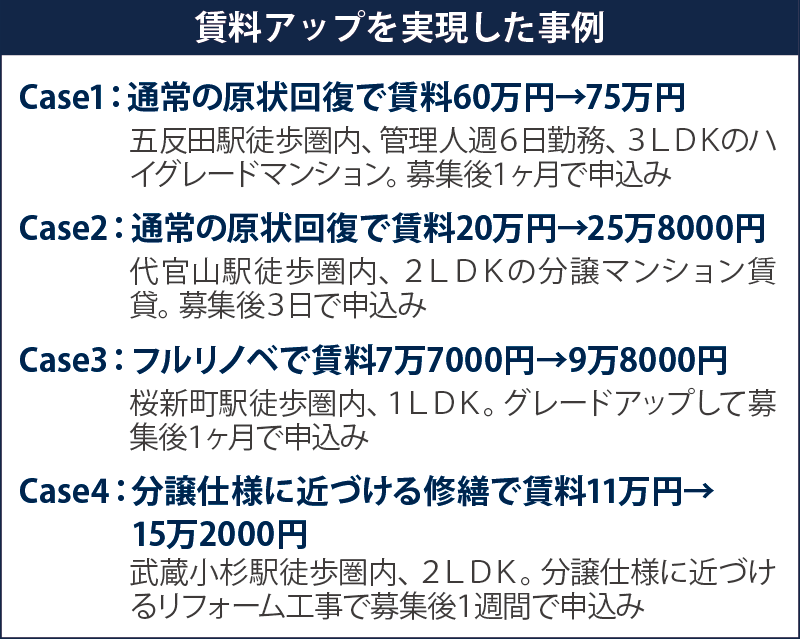

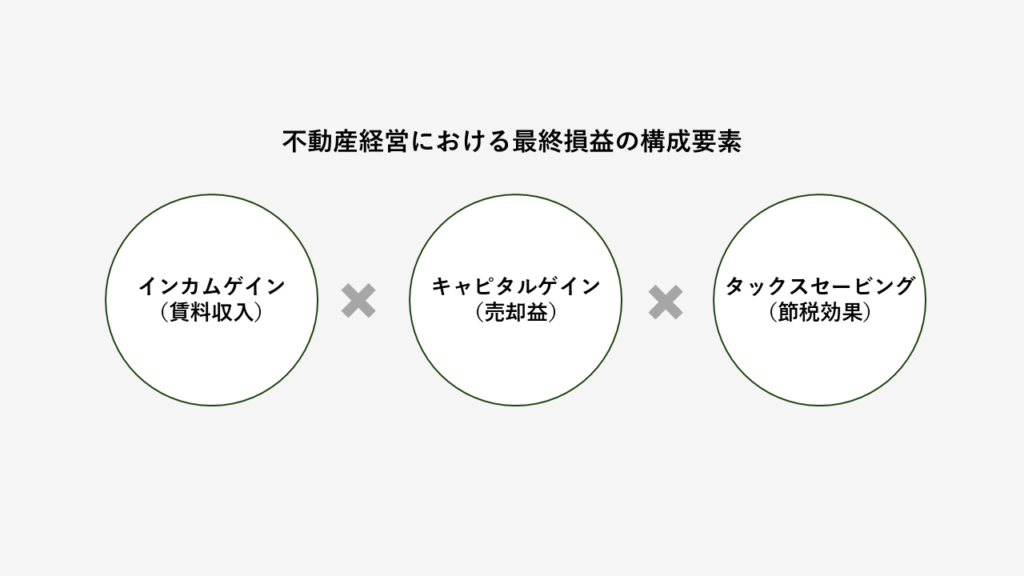

賃貸経営において空室対策は重要な課題ですが、単なる原状回復ではなく、戦略的なリノベーションを行うことで、入居率の向上や賃料アップが期待できます

本記事では、賃貸不動産の空室対策としてのリノベーションにフォーカスし、具体的な進め方や成功事例をご紹介します。リノベーションの効果を最大限に高めるポイントを押さえて、収益性の向上につながるリノベーションを実現しましょう。

リノベーションは空室対策に有効な手段

リノベーションとは、既存の建物に対し大規模な改修を施し、デザインを刷新したり、設備機能を向上させたりすることを指します。

空室対策としてリノベーションを行う最大の目的は、 物件の魅力を向上させ、入居希望者に「住みたい」と思われるようになることです。数ある空室対策の中でも、リノベーションは募集期間の短縮だけでなく、家賃アップも期待できる効果的な施策のひとつです。

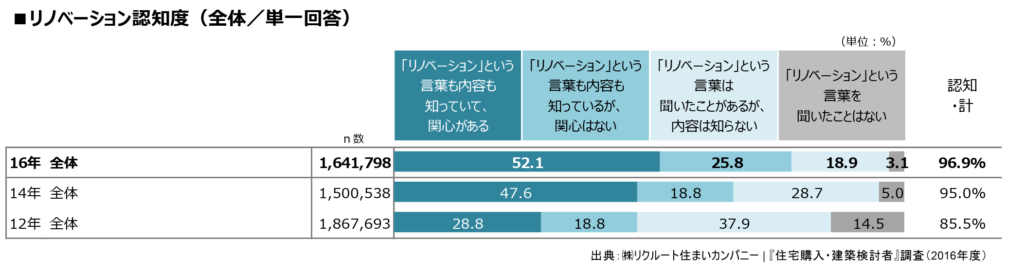

近年では 「リノベーション」という言葉の認知度が高まり、リノベーション物件に対する入居者の関心も高まっています。そのため、「リノベーション済み物件」として募集を行うことで、他の物件との差別化が図れ、より良い印象を与えることができます。

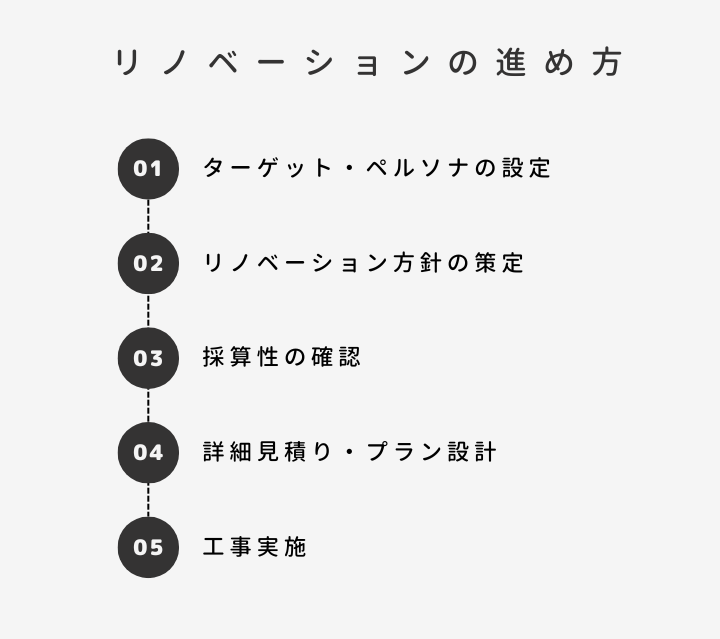

費用対効果を考慮した空室対策リノベーションの進め方

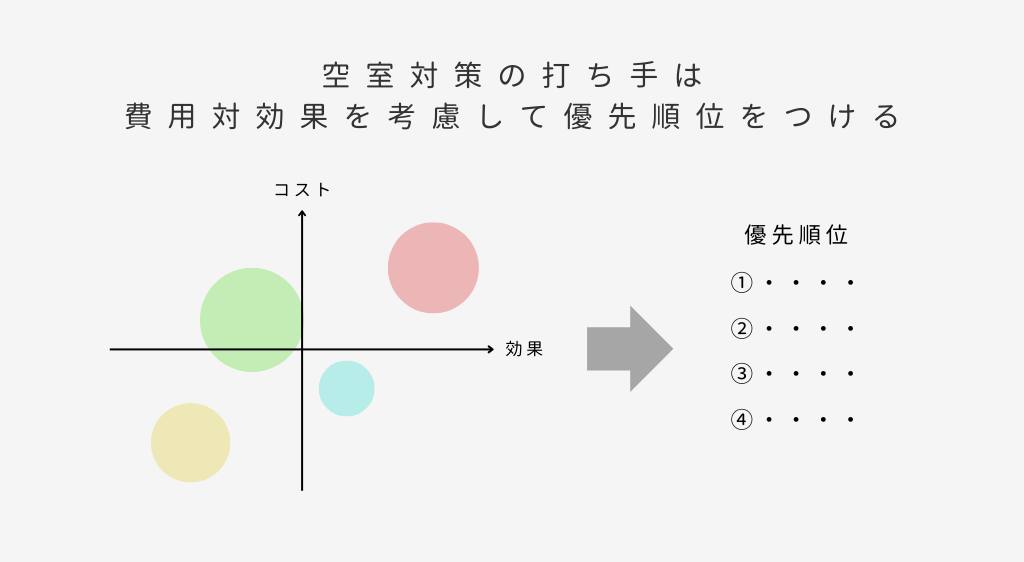

賃貸物件の空室対策リノベーションには、通常の原状回復工事に加えて追加の投資(費用)が発生します。しかし、賃貸経営は事業であるため、かけた費用は適切に回収し、収益向上につなげることが重要です。無駄な投資を避け、最大限の効果を得るためには、計画的にリノベーションを進めることがポイントとなります。

ここからは費用対効果を考慮した空室対策リノベーションの進め方を解説します。

①ターゲット層・ペルソナの設定

まず、どのような入居者をターゲットとするのかを明確にすることが重要です。ターゲット層によって、設備・間取り・内装デザインの方向性が大きく変わります。

ターゲット層を設定する際は、次のような方法で入居者ニーズを分析しましょう。

- 現入居者の属性を調査(年齢・家族構成・職業・年収・勤務先など)

- 過去の内見者、検討者の属性を確認

- 近隣の競合物件の入居者層をリサーチ

②ターゲットに合わせたリノベーション方針の策定

ターゲット層が決まったら、それに合わせた空室対策リノベーションの方向性を策定します。リノベーションには以下のような種類や選択肢があります。

- 専有部リノベーション(住戸内のリノベーション)

- 内装のリニューアル(クロスやフローリングの貼り替え、デザイン変更)

- 間取り変更(和室から洋室、2DK→1LDKなど)

- 設備更新(キッチン、浴室、トイレなどの交換・グレードアップ)

- 共用部リノベーション(建物全体の価値向上)

- 外壁やエントランスの改修(塗装、タイル張り替え、デザイン変更)

- 共用施設の改善(郵便受けや宅配ボックスの設置、照明の変更)

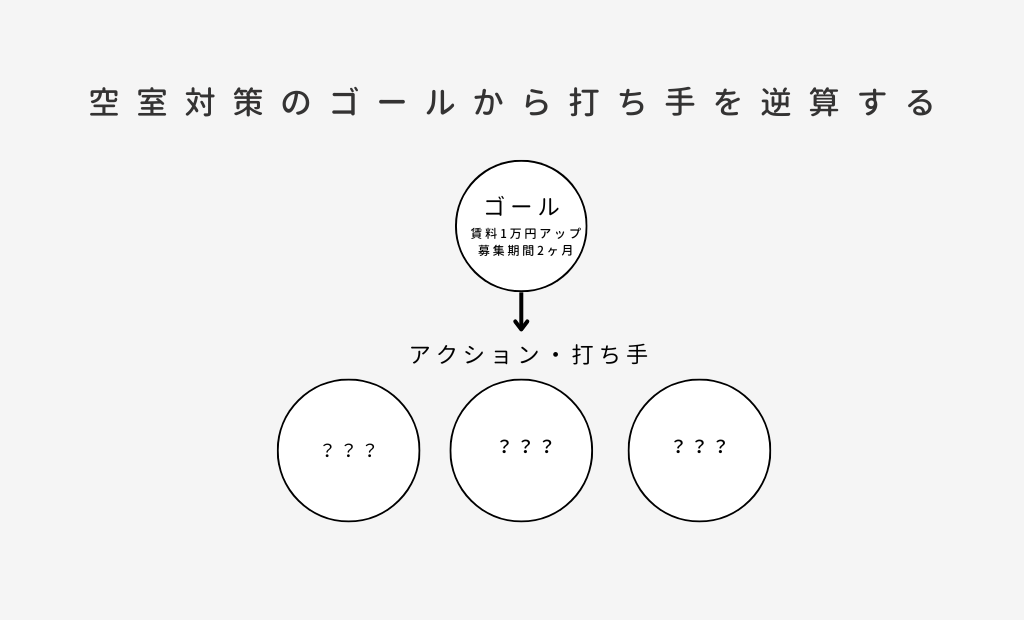

③概算で採算性の確認

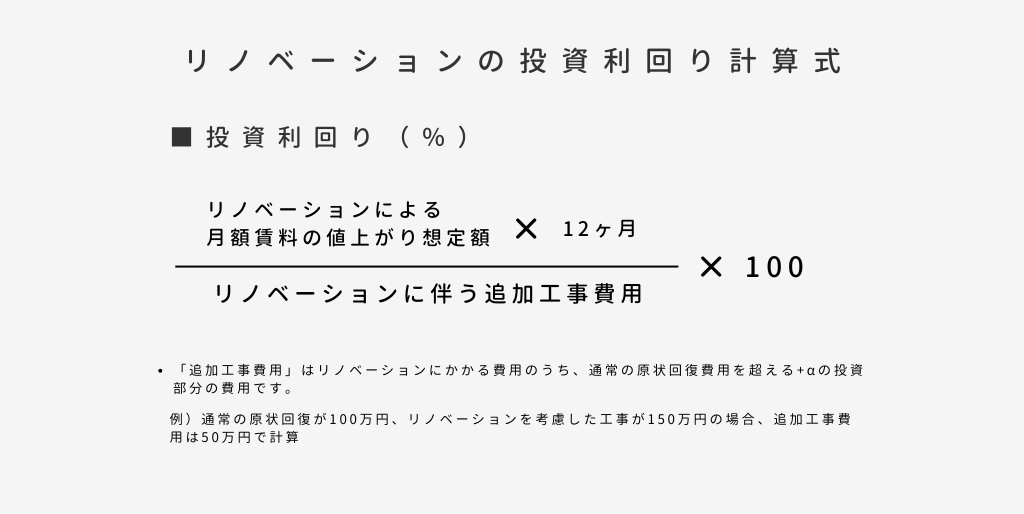

リノベーションの方向性が決まったら、すぐに詳細な見積もりを取るのではなく、 概算費用を基に採算性を確認 しましょう。リノベーションには通常の原状回復工事に加えて投資(費用)が必要ですが、その費用を適切に回収できるかどうかがポイントです。

以下の計算式を活用すると、費用対効果を簡単に試算できます。当社では、投資利回りが12%以上を一つの目安としています。

また、 税引後のキャッシュフローシミュレーション を行い、時間経過を考慮した採算性を確認することも重要です。もし採算性が著しく低い場合は、リノベーションの方針を再検討し、より収益性の高いプランに変更しましょう。

④詳細見積り・プラン設計

大まかな採算性の確認が取れた段階で、詳細のプラン設計と見積りを開始しましょう。

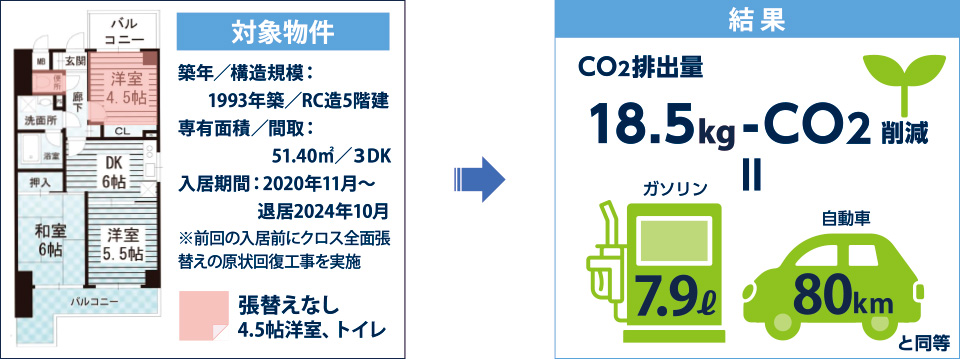

専有部リノベーション事例

和室の柱の風合いを活かした和モダンリノベーション

<物件概要>

<リノベーション内容>

古めかしさが目立っていた和室を、あえて和の風合いを活かしたカラーデザインでリノベーション。和室から洋室へ変更し、紺色のアクセントカラーとダークブラウンの色合いを取り入れることで、落ち着きのある古風な和の趣を演出。和の魅力を活かしながら、現代のライフスタイルにも馴染む空間へと生まれ変わるリノベーションを実施しました。

<結果>

<BRFORE>

<AFTER>

無垢材の床を使用し、飽きのこないナチュラルテイストのリノベーション

<物件概要>

- 構造等:鉄筋コンクリート造3階建

- 建築時期:昭和49年3月

<リノベーション内容>

築50年が経過し、内装の古さが目立っていた物件をリノベーション。無垢材の床と白い壁紙を組み合わせることで、温もりのあるナチュラルテイストの空間に生まれ変わらせました。さらに、キッチンやトイレなどの水回り設備も一新し、快適性を向上。シンプルでありながら上質なデザインが、長期的な入居を促す住まいを実現しました。

<結果>

- 工事中に入居申し込みを獲得

- 月額賃料 約70,000円アップ

<AFTER>

共用部リノベーション事例

周辺の緑からカラーを採用し、自然と調和する物件に

<物件概要>

<リノベーション内容>

建物全体をホワイトを基調としたカラーリングに変更し、アクセントとして周辺の緑から抽出したグリーンを玄関ドアや階段に採用。周辺の自然と調和しながらも個性が際立つリノベーション物件へと生まれ変わりました。

<結果>

- 入居率が90%前半から97%へ上昇

- 月額賃料が2,000~4,000円アップ

<BEFORE>

<AFTER>

木をあえて残した、木造の温もりを感じる和モダン共用部リノベーション

<物件概要>

<リノベーション内容>

木造ならではの風合いを活かし、和モダンな共用部リノベーションを実施。外壁は漆喰風の白に塗装し、窓や共用部の目隠しには蔵造り風の木製格子を採用。和の趣を際立たせるデザインに仕上げました。

<結果>

<BEFORE>

<AFTER>

カラフルな4色木目調フェンスでかわいらしい共用部リノベーション

<物件概要>

<リノベーション内容>

30代前後の若い夫婦をターゲットに、柔らかな4色のカラーバリエーションを取り入れた木目調の意匠フェンスを設置。ポストや物件の表示板も統一感のあるデザインに変更し、温かみのある印象をリノベーションで演出しました。

<結果>

<AFTER>

株式会社市萬

中小企業診断士 宅地建物取引士 2級ファイナンシャルプランニング技能士

山村 諭史